|

「リバティみなみ」とワタシの長い付き合い

◇初めて「リバティみなみ」に行ったのは、たしか昭和45(1970)年の冬だったと思う。わらぶき屋根の農家を改造しただけの、ほんとに(申し訳ないけど)粗末な民宿だった。暖房器具も電気ゴタツが部屋に一つあるだけで、寒さは半端じゃなかった。ガラス戸1枚向こうの外は吹雪で、電気ゴタツに足を突っ込んで丸まって眠って、朝目が覚めると、寝ている頭の先のガラス戸の内側のレールのところに雪が積もっているくらいの、隙間だらけの民宿だった。はずして枕元に置いておいた、私の自慢の、当時最先端のセイコーシルバーウェーブというデジタル時計が、あまりの寒さに液晶がいかれてしまって、修理代に随分かかったくらい寒い民宿だった。それなのに、以来30年以上、1年も欠かすことなく、スキーシーズンには「リバティみなみ」(昔は「堀之内南荘」といういかにも田舎の民宿というネーミングだった)に通い続けた。父親は東京、母親は埼玉で、いわゆる「帰るべき田舎」を持たない私にとって、戸狩はもう第二の故郷になってしまった。(誤解のないように、お断りしておくが、今の「リバティみなみ」は、立派に改築して、窓も二重になったし、寒いことはない)。

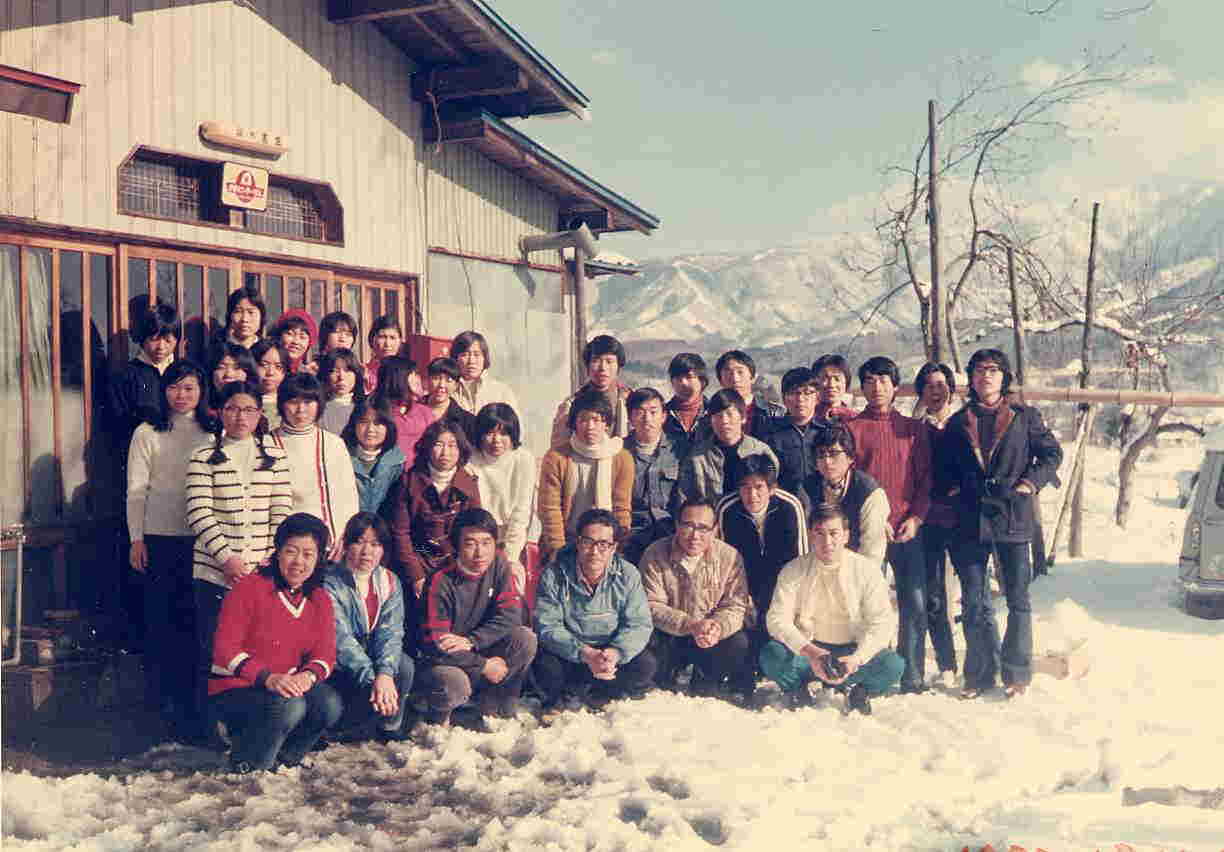

1972(昭和47)年12月30日の堀之内南荘の玄関前にて ◇戸狩に行き始めた頃は、この辺は名だたる豪雪地帯だった。飯山線というジーゼル2両ほどのローカル線は、すぐに豪雪で運行ストップになったものだ。スキー教室のバスが千曲川の鉄橋を渡って、飯山の街にさしかかると車窓の景色がガラッと変わって、屋根を丸く覆う雪と庇から長く垂れる氷柱に、埼玉の子どもたちは歓声をあげたものだった。当時の新聞発表の積雪量は、5メートルを超えることは普通で、「南荘」(私達は「堀之内南荘」を縮めて呼んでいた)の1階の食堂の窓が、雪に覆われていて外の光が見えないことも当たり前だった。でも、そんな記憶が遠くへ霞んでしまったように、いつのまにか、豪雪地帯の戸狩も、昔の話になってしまった。もう、だいぶ前になるが、正月休みになっても雪が降らず、たまりかねてヘリコプターで山奥の雪を運んでゲレンデに落としたことがあった。それを現場で見ていたが、ヘリコプターで目一杯雪を持ってきたところで、ゲレンデに落とせば、焼け石に水状態で、人力の虚しさを見せつけるだけだった。最近は、10月頃に、暮れの予約を頼む手紙に「今年は、雪がたくさん降るといいですね」と結びの言葉を付けるのが当たり前になってしまった。長くスキーをやっていると、地球温暖化をひしひしと感じざるを得ない。

<次回に続く>

|